「かつては景気刺激が目的だった国土交通省の住宅政策が庶民の健康と命を守る方向にはっきり変わり始めた」――と語るのは一般社団法人健康・省エネ住宅を推進する国民会議理事長の上原裕之氏。

◎ ◎ ◎

2011年の東日本大震災(死者1万9729人、住宅全壊12万1996棟)、16年の熊本地震(同273人、8667棟)、18年の北海道胆振東部地震(同43人、469棟)、24年の能登半島地震(同241人、8789棟)と続いた大震災を踏まえ、住宅耐震化に向けた国の動きが本格化してきたという。

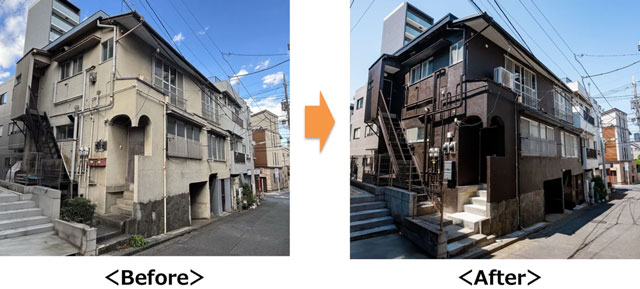

その特徴は住宅全体を耐震化する資金がない庶民のために、家全体ではなく一部屋だけを耐震化する場合でもその費用を補助するというもの。いざというときには家族全員がそこに逃げ込めば命だけは助かるようにするのが狙いだ。戸建て住宅を対象に一部屋耐震化、断熱化に掛かる費用の8割までを補助できるようにする。

この政策実現に向けたシンポジウムが3月26日、東京・板橋区で開かれる。国からは厚労省健康・生活衛生局の松岡輝昌健康課長、国交省住宅局の松野秀生住宅生産課長、環境省地球環境局の吉野議章地球温暖化対策課長の3氏がそれぞれの省としての方針、取り組み状況を報告する。

続く講演1では、前・日本建築学会副会長で現在は慶応大学理工学部名誉教授の伊香賀俊治氏が「住環境と健康に関する最新のエビデンス」と題して、講演2では前・日本医師会副会長で現在は聡伸会 今村医院理事長の今村聡氏が「医学から見た住環境の重要性」と題してそれぞれの研究成果を発表する。

最後はパネルディスカッションで「一部屋耐震・断熱を可能にし、命を守る部屋を板橋区民に」をテーマに討論する。「板橋区民に」とあるのは現在、日本で医療、建築、環境3分野の専門家同士の理解と連携が最も進んでいる「板橋区」で、官民がしっかりとしたエビデンス確保のモデル調査を行うことを目差しているため。

パネラーは板橋区環境政策課課長の河野雅彦氏、東京都建築士会連合会会長の古谷誠章氏、今村聡氏、板橋区建設業協会会長中尾美佐男氏の4人で、司会進行は主催者の上原氏。なお、来賓としては板橋区長の坂本健氏、板橋区医師会会長の斎藤英治氏、一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会会長の望月俊彦氏らが登壇する予定。

リフォーム時代

上原氏は「新設住宅着工戸数が半減するなか、住宅政策がストックの改修やリフォームに向かうのは当然の流れ。私がヒートショックから命を守る〝一部屋断熱〟運動を始めて30年が経過したが、ようやく国の政策がそこに向かい始めた」と高く評価する。そして「断熱だけでなく、耐震も〝一部屋運動〟に加えたことで、より多くの方々の賛同を得ることができた」と今後の展開に自信も見せた。

上原氏はもともと歯科医だが、93年に建てた自宅兼診療所がシックハウスだったことが契機となって住宅から健康と命を守る運動を始めた。関係省庁への働きかけ、議連への要望、業界団体への呼び掛けなどその道のりは決して楽ではなかったはずだ。

◇ ◇

上原氏は2月12日、顧問を務める一般財団法人ひと・住文化研究所(鈴木静雄理事長)の理事会に参加し、これまで進めてきた「一部屋断熱」に「一部屋耐震」が加わることになった経緯を説明した。長かったこれまでの苦労がよみがえったのか、その表情はいつもより紅潮しているかのようにも見えた。その際最初に語ったのが冒頭の言葉である。

上原氏は言う。「建築士も医師も国家資格者。ならば富裕層だけが助かるのではなく、資金がない人たちにも安全な部屋を提供し、その命を守るために働くのが本来の姿ではないか」。この言葉に筆者は感動し、もっともだと納得もした。