夜遅く、酔って帰るときに思うのは「帰るところがあるということはしあわせなことよ」という自虐である。若い時は乗り換えが面倒だとか、駅から遠いとか嘆いたものだが、どんなに遠くても、たとえ危なっかしい足取りでも、そこに歩を進める家があればとりあえず今日という日が無事終わる。そしてまた明日が――。

◇ ◇

昨今の不動産業界を見ていて思うことは富裕層ビジネスが増えたことである。もちろん、従来から不動産投資は富裕層向けだったと思うが、近年の特徴はそれが実需である住まいにもおよんできたことである。特に首都・東京では〝億ション〟という言葉がいつのまにか死語になったかのように一般勤労者にはとても手の届かない住宅がパワーカップル世帯などを原動力として飛ぶように売れている。また、庶民には夢のまた夢のような超一等地では定期借地権付マンションが数億円という所有権と変わらない価格で売りに出されたりもしている。超富裕層なら借地権も所有権付きも関係ないからだろう。

このように業界で目立ち始めた住宅ビジネスの富裕層化は持ち家系(所有権型)新設住宅着工戸数の減少傾向に拍車をかける。マイホーム取得に根強い執着をもつのは庶民だが、そのマス需要が離れてしまうからである。いよいよ、政府はこれまでのような景気刺激を目的とした住宅政策に別れを告げるべきときが来たようである。

残る選択肢

新築市場で夢を断たれた庶民が行きつく先は賃貸市場か中古住宅市場しかないが、アットホームの調査によれば賃貸市場では新築住宅の価格高騰で持ち家取得を断念した層を背景に新規賃料の値上げに血道を上げているという。となれば最後の選択は同じ条件でも築年数などによって価格に幅がある中古住宅市場に向かうしかない。もともと、賃貸を仮住まいとしてきた庶民にとって持ち家に移りたいという願いは切実である。

しかし、中古住宅市場の景気刺激要素はリフォーム需要しかないので景気対策としてのインパクトは弱い。老朽化マンションの建て替え需要も区分所有法や関連法を改正して要件を緩和したとしても所有権者の4分の3以上の合意を取り付けるのは難しいし、更なる要件緩和も難しい。

ということを踏まえれば今後政府が住宅政策としてなし得ることはもはや景気刺激策ではなく、省エネ性能化と今後増加する住宅弱者に対する居住安定化政策しかないはずである。住宅福祉分野は賃貸住宅が対象になる。これまで持ち家取得促進に使っていた財源を賃貸住宅市場の整備にも振り分けるべきである。東京都内の賃貸住宅の平均床面積は30m2~40m2程度と狭い。特に単身者向けのワンルーム物件では20m2台が一般的だ。面積が狭ければ設置する設備面も限られ、その居住性は人の住まいとして十分とはいえない。政策で支援し、性能面はもちろん文化的居住環境も備えることが肝要である。

◇ ◇

冒頭でも述べたが、〝帰るところがあることはしあわせ〟とひしひしと思うようになったのは、寒い冬の夜に最寄り駅の構内にたった一人で毛布にくるまって寝るホームレスを見たときだった。多少の波はあったが経済の右肩上がり時代にサラリーマン生活の大半を送ってきた筆者は、住宅政策と居住福祉は別物だとずっと考えてきた。しかし、気が付けば日本は四半世紀後の2050年には高齢者と障碍者が全人口の過半を占める。

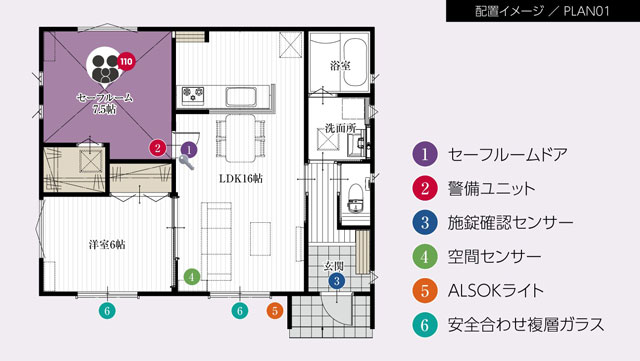

政府がセーフィティネット法を改正し、セーフティネット住宅の確保に力を入れているのは評価できるものの、これまで住宅弱者に対し入居拒否、家賃保証の受け付け拒否を続けてきた賃貸業界の意識改革がこれからの25年でどこまで進むだろうか。国と不動産業界が連携して住宅政策の柱を今こそ居住福祉分野に移すときと考える。